Kapitalisme datang membawa janji kemakmuran: pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan merata. Ia menjanjikan bahwa setiap orang yang bekerja keras akan menuai hasil sesuai jerih payahnya. Namun di balik janji itu, tersembunyi realitas getir yang terus membayangi kaum buruh. Mereka yang setiap hari memutar roda produksi namun jarang sekali merasakan buahnya. Dalam sistem yang menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama, buruh tak lebih dari sekadar instrumen produksi yang bisa ditekan, dipangkas, bahkan dibuang saat tak lagi efisien secara ekonomi.

Di Indonesia, situasi buruh amat jauh dari kata ideal. Bayaran minimum di banyak daerah tidak cukup menutupi kebutuhan hidup layak. Buruh tetap dihantui oleh kontrak kerja jangka pendek, status outsourcing yang tidak jelas, dan sistem kerja yang fleksibel bagi pemilik modal namun penuh ketidakpastian bagi pekerja. Pengupahan murah bukan lagi strategi sementara, tapi sudah menjadi model pembangunan ekonomi nasional yang menyasar investasi padat karya dan berbiaya rendah. Dalam situasi ini, buruh dipaksa menerima posisi subordinat dalam relasi produksi.

Jalan Mulus untuk Para Pemodal, Buruh Cukup diberi Jalan Terjal

Jalan mulus para investor asing menjadi fokus pemerintah. Namun, demi menarik investasi, mereka justru memberikan konsesi besar pada pemilik modal dengan memangkas hak-hak buruh. Sudah menjadi rahasia umum dengan lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja yang lagi dan lagi hukum dirancang untuk memfasilitasi modal, bukan melindungi tenaga kerja. Jaminan pesangon dikurangi, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) diperluas, dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar hak buruh dikendurkan. Semua demi menciptakan iklim usaha yang “kompetitif”, padahal yang terjadi justru semakin mengkerdilkan posisi tawar buruh dalam sistem ekonomi.

Kapitalisme bekerja melalui logika surplus value (nilai) lebih yang dihasilkan buruh namun tidak dikembalikan secara adil kepada mereka. Dalam skema ini, pemilik modal memperkaya diri melalui tenaga dan waktu buruh yang dibayar lebih rendah dari nilai produksi yang mereka hasilkan. Hasilnya ya potret kesenjangan antara pemilik modal dan buruh bukan lagi bagian dari kecelakaan sejarah, melainkan konsekuensi logis dari sistem ekonomi yang menormalisasi akumulasi kekayaan di satu sisi dan penderitaan di sisi lain.

Relasi Antagonis dan Perlawanan Kolektif

Persoalan buruh tak serta merta bisa dilepaskan dari struktur kelas sosial. Dalam kerangka Marxis, kapitalisme menciptakan pembelahan yang tajam antara borjuis, kelas yang menguasai alat-alat produksi dan proletariat, kelas pekerja yang hanya memiliki tenaga untuk dijual. Relasi ini bersifat antagonistik karena kepentingan keduanya saling bertentangan. Pemilik modal ingin efisiensi maksimal dengan biaya serendah mungkin, sementara buruh berjuang agar kerja mereka dihargai secara manusiawi. Maka dari itu, perjuangan kelas bukan sekadar retorika ideologis, tetapi sebuah kenyataan struktural yang menuntut perlawanan kolektif.

Eksploitasi terhadap buruh juga melahirkan ketimpangan multidimensi, ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi tumbuh, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir elite. Pendapatan buruh mandek, daya beli rendah, dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak semakin jauh dari jangkauan. Jika diterawang dengan kacamata sosial, buruh menghadapi stigma dan pengabaian; suara mereka amat jarang didengar dalam proses politik dan kebijakan publik. Padahal, tanpa mereka, ekonomi bakal mandek. Namun dalam sistem demokrasi yang dikuasai kekuatan kapital, suara buruh sering ditundukkan oleh kepentingan oligarki.

Paradoksnya, buruh bukan hanya korban dari sebuah sistem, tetapi juga fondasi dari keberlangsungan kapitalisme itu sendiri. Tanpa buruh, tak ada yang namanya produksi. Tanpa sebuah produksi, tidak ada keuntungan. Namun, struktur yang ada tidak memungkinkan buruh mendapat bagian yang layak dari hasil kerja mereka. Buruh menjadi kekuatan besar yang terpinggirkan, mesin ekonomi yang diabaikan, manusia yang dilihat bukan sebagai subjek, tapi sebagai angka efisiensi.

Menilai Buruh sebagai Manusia

Di tengah kenyataan ini, harapan tak sepenuhnya hilang. Sejarah membuktikan bahwa kemajuan hak-hak buruh tidak pernah diberikan secara cuma-cuma, melainkan hasil dari perjuangan panjang, solidaritas kolektif, dan keberanian untuk menantang status quo. Gerakan buruh di Indonesia, meski sering dibungkam dan dikriminalisasi, masih terus menyala sebagai bentuk perlawanan terhadap ketimpangan struktural. Di banyak tempat, serikat pekerja terus memperjuangkan perjanjian kerja yang lebih adil, kondisi kerja yang manusiawi, serta pengakuan terhadap martabat buruh sebagai manusia, bukan sekadar tenaga kerja.

Negara, sebagai penyelenggara keadilan, tak bisa terus-menerus berdiri di sisi pemodal. Sudah waktunya negara hadir untuk menyeimbangkan relasi kuasa yang timpang antara pemilik modal dan pekerja. Regulasi yang berpihak pada keadilan sosial, bukan pada narasi efisiensi ekonomi semata. Investasi harus dimaknai bukan hanya sebagai masuknya modal, tetapi juga sebagai bentuk peningkatan kualitas hidup tenaga kerja yang menjadi aktor utama dalam proses ekonomi.

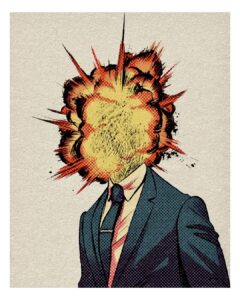

Janji kapitalisme tentang kesejahteraan universal hanya akan menjadi kenyataan bila disertai dengan sistem yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, bukan sekadar sarana produksi. Tanpa perubahan paradigma, janji itu akan terus menjadi ilusi. Yang tersisa bagi buruh hanyalah peluh yang tak pernah terbayar lunas, suara yang tak pernah didengar, dan kehidupan yang terus diikat oleh logika pasar yang tak mengenal belas kasihan. Jika sistem terus dibiarkan berjalan tanpa koreksi, bukan tidak mungkin nestapa buruh akan berubah menjadi letupan sosial yang mengguncang. Sebab di balik diamnya mereka, tersimpan ketegangan yang tak kasat mata: kemarahan yang perlahan mendidih, menunggu saat untuk meledak dan menuntut perubahan yang nyata.

Penulis : T.H Hari Sucahyo

Editor : Imam Gazi Al Farizi