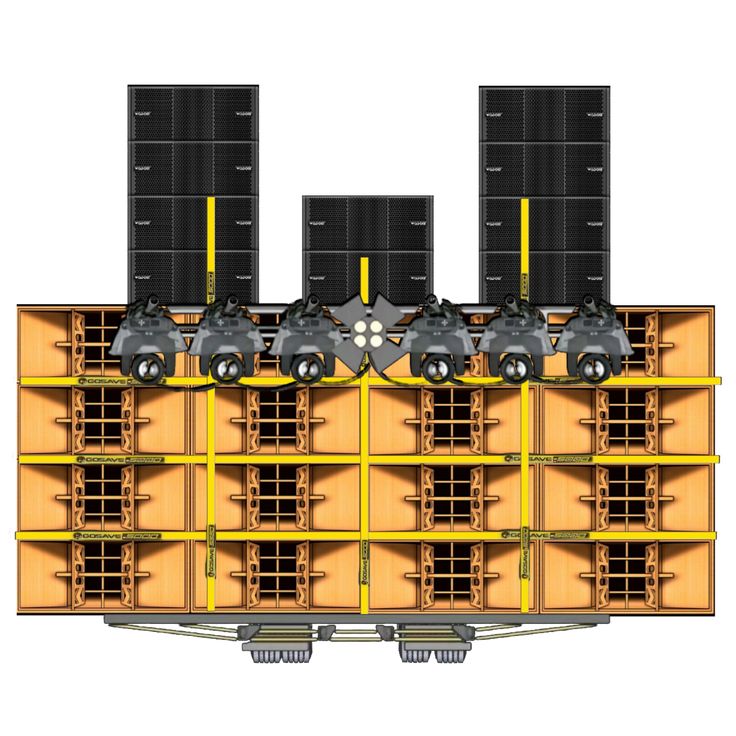

Di tengah derap kehidupan masyarakat yang kian bising, hadir satu fenomena sosial yang mencuat. Gejala budaya sekaligus tantangan kebijakan yakni Sound Horeg. Istilah yang merujuk pada kebisingan ekstrem oleh penggunaan sound system dengan volume amat tinggi. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan ini murni bentuk ekspresi atau hiburan. Namun bagi yang lainnya, ini adalah bentuk gangguan, pelanggaran hak atas ketenangan, bahkan bentuk

kekerasan simbolik atas ruang bersama. Kegiatan yang melibatkan sound horeg bermacam-macam mulai dari karnaval, bersih desa atau ulang tahun desa, pernikahan hingga sholawatan!.

Terbaru, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram untuk sound horeg karena

dinilai ada unsur kemudhorotan yang akut. Mulai dari menganggu kesehatan, rusaknya bangunan, dan sumber-sumber kemaksiatan seperti adanya tarian-tarian erotic. Tulisan ini berusaha mengulas mengapa fenomena ini tak kunjung ditangani. Penulis mencoba menjlentrehkannya dengan meminjam pendekatan Multiple Streams Framework (MSF) yang dikembangkan oleh John W. Kingdon (1984) dalam bukunya “Agendas, Alternatives, and Public Policies”. Kingdon menjelaskan bagaimana suatu isu bisa masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah, dan

bagaimana kebijakan akhirnya bisa diambil.

Sound Horeg sebagai Isu dalam Problem Stream

Dalam konteks MSF, suatu isu akan masuk dalam radar kebijakan ketika telah melewati ambang kesadaran publik. Sound Horeg telah sampai pada titik ini. Ia tidak lagi dianggap sebagai ‘gangguan kecil’, tetapi mulai dilihat sebagai masalah sosial dengan implikasi luas. Misalnya dampak terhadap kesehatan mental, gangguan tidur, hingga konflik sosial. Melalui kacamata MSF, fenomena ini masuk ke dalam problem stream ketika cukup banyak aktor sosial menganggapnya sebagai masalah kolektif, bukan sekadar urusan pribadi belaka. Terlebih saat media sosial menjadi alat aduan dan kemarahan masyarakat atas sound horeg. Banyaknya laporan warga adalah wujud bahwa sumber masalah (problem stream) sedang aktif.

Namun tidak semua masalah otomatis menjadi kebijakan. Di sinilah politik persepsi dan kekuatan artikulasi publik memainkan peran penting. Kebisingan, jika terjadi di ruang privat, dianggap urusan pribadi. Tapi ketika ia menembus batas rumah, malam, dan hak orang lain, ia berubah menjadi isu publik yang menuntut regulasi.

Mencari Solusi dalam Policy Stream

Berbagai solusi mulai dipertimbangkan. Para akademisi, aktivis, dan birokrat menawarkan gagasan-gagasannya. Misalnya dengan penertiban melalui Peraturan Daerah, penegakan batas decibel (Db) suara, hingga pendekatan edukatif melalui kampanye etika suara publik.

Namun tidak semua solusi mendapat tempat. Dalam kacamata MSF, hanya gagasan yang dianggap layak (feasible), dapat diterima secara politis, dan sesuai dengan nilai dominan yang akan bertahan. Ini cukup menjelaskan mengapa penegakan hukum terhadap sound horeg berjalan lamban. Tak lain karena ia berhadapan dengan budaya permisif, bahkan romantisme atas ‘kebisingan komunal’ sebagai bagian dari kebersamaan.

Tekanan Politik dan Pembukaan Policy Window

Dalam politics stream, arus kekuasaan, opini publik, dan tekanan dari kelompok kepentingan memainkan peran penting. Fenomena Sound Horeg seringkali tak ditanggapi serius karena dianggap bukan isu elite. Namun saat suara keluhan bersatu, dan narasi korban seperti bayi yang sulit tidur atau pasien yang terganggu kesembuhannya mengemuka, maka tak ayal policy window terbuka.

Gerakan memviralkan di media sosial sering kali menjadi pemicu jendela kebijakan ini. Ketika momentum hadir, aktor-aktor kebijakan seperti wali kota, legislatif, atau Satpol PP pun terdorong untuk bergerak. Policy entrepreneurs mulai dari influencer, tokoh masyarakat berpengaruh, hingga LSM lingkungan menjadi

penghubung antara masalah, solusi, dan momentum politik.

Suara dalam Bingkai Psikologi Massa

Sound Horeg sudah merebak dimana-mana, khususnya di Jawa Timur. Mengapa itu semua sudah mendapatkan legitimasi sosial, beginilah kiranya. Fenomena ini tidak melulu soal suara, tetapi tentang identitas, kekuasaan, dan dominasi ruang. Dalam kerumunan, perilaku individu sering kehilangan kontrol, digantikan oleh semangat kolektif yang memberi rasa aman atas legitimasi dari sebuah kegiatan. Jika tidak setuju sound horeg maka akan dikucilkan.

Dalam kerumunan yang didominasi kelompok yang setuju sound horeg, kritik menjadi satu hal yang tabu, dan yang mengeluh dianggap tak toleran. Ini adalah bentuk deindividualisasi, dimana rasa tanggung jawab personal memudar dalam euforia kolektif. Dalam kondisi seperti ini, suara bukan lagi alat komunikasi, melainkan senjata sosial yang dapat membunuh karakter personal.

Menuju Kebijakan yang Berakar pada Empati dan Keadaban

Solusi terhadap Sound Horeg tidak bisa semata-mata represif. Ia harus lahir dari pemahaman budaya, pendekatan edukatif, dan keberanian politik. Pemerintah perlu menghadirkan regulasi yang tegas namun adil, masyarakat sipil perlu membangun narasi tentang hak atas ketenangan, dan tokoh-tokoh lokal perlu menjadi teladan dalam merawat ruang bersama.

Pada akhirnya, suara adalah medium dialog, bukan dominasi. Ketika kebisingan menjadi norma dan keheningan dianggap kesalahan, di situlah kebudayaan kita patut dipertanyakan. Sudah saatnya kita kembali membangun tata

ruang sosial yang memuliakan ketenangan sebagai bentuk tertinggi dari peradaban. Dengan pendekatan Multiple Streams Framework (MSF) dan pemahaman psikologi massa, kita tidak hanya bisa memahami fenomena Sound Horeg sebagai isu teknis. Ia perlu dilihat sebagai gejala sosial yang menuntut jawaban kolektif dari pemerintah setempat, masyarakat, hingga individu. Karena pada akhirnya, setiap kebisingan yang kita biarkan hari ini adalah gema dari kebungkaman akal sehat yang bisa menghantui masa depan.

Tabik..

Penulis : Muhammad Pengkuh Wedhono Jati

Editor : Imam Gazi

One thought on “Ada Apa dengan Sound Horeg? : Catatan Singkat dari Kacamata Multiple Streams Framework dan Psikologi Massa”