Seni sebagai Perpanjangan Tangan Jiwa Manusia

Sejak zaman purba, manusia telah menitipkan kesedihannya di dinding gua, menjeritkan harapannya dalam lagu-lagu ritual, dan menjahit ingatannya ke dalam syair. Seni hadir bukan hanya sebagai hasil dari keterampilan. Ia seakan menjadi perpanjangan tangan jiwa yang ingin dikenali, dimaknai, bahkan ditebus.

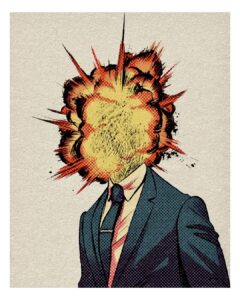

Dalam seni, pengalaman personal—patah hati, kehilangan, bahkan kegilaan—bisa menjelma menjadi bahasa yang mampu menjangkau orang lain. Saat itulah seni menjadi medium transendensi: dari luka individu menuju kebenaran kolektif. Namun di saat setiap orang memiliki ruang instan bernama media sosial, akses ekspresi tak lagi tersaring oleh proses. Kita semua dihadapkan pada banjir karya yang lahir dari curahan perasaan mentah, tanpa diolah. Lantas membawa pertanyaan: apakah semua yang jujur itu otomatis menjadi bernilai?

Seni tak hanya soal keberanian membuka luka, tetapi kemampuan mengubah luka itu menjadi bahasa yang akrab dibaca banyak orang. Tanpa proses distilasi dan disiplin estetika, ekspresi pribadi berisiko menjadi sekadar eksibisi emosi—bukan karya. Itulah yang saya istilahkan sebagai jebakan curhat dalam berkarya. Roland Barthes pernah

menyatakan bahwa lahirnya makna bukan dari penulis, tetapi dari pembaca. Maka, jika sebuah karya tidak menyediakan ruang bagi pembaca untuk turut menciptakan makna, bisakah ia disebut seni—atau hanyalah residu perasaan yang dibungkus estetika?

Tulisan ini berusaha menelusuri gang-gang pemikiran dalam garis tipis antara kedalaman dan kedangkalan, antara transformasi dan tumpahan, antara karya seni dan limbah penderitaan.

Ala Kadarnya Saja

Setiap karya seni yang besar nyaris diawali dari sesuatu yang personal. Selanjutnya, ia akan melewati proses transmutasi. Proses dimana rasa sakit, kerinduan, atau gejolak eksistensial disublimasi menjadi simbol, metafora, atau struktur naratif. Freud menyebut sublimasi sebagai mekanisme di mana dorongan-dorongan primal dialihkan ke dalam bentuk yang lebih tinggi dan diterima secara sosial, seperti seni. Lacan, lebih jauh lagi, menggambarkan proses ini dalam tiga tahap: dari Real (yang tak terwakilkan), ke Imaginary (representasi emosional), lalu menuju Symbolic—ruang di mana pengalaman diikat dalam sistem tanda yang bisa dikomunikasikan. Inilah yang dilakukan Frida Kahlo: tubuhnya yang remuk bukan sekadar digambar ulang, tetapi dikodifikasi menjadi bahasa visual tentang ketahanan, keterasingan, dan mitologi identitas perempuan.

Sebaliknya, ketika pengalaman pribadi disajikan begitu saja, tanpa penyaringan simbolik, tanpa kerangka refleksi di luar dirinya sendiri. Dalam konteks ini, seni tak lebih dari laporan emosi: catatan harian yang diangkat ke panggung, luka yang dibuka tanpa penawar. Fenomena seperti trauma dump atau sadposting adalah contoh mutakhir dari dokumentasi batin yang dikemas pseudo-estetik. Semuanya ditujukan hanya untuk menarik empati instan.

Di sini, seni berhenti menjadi jembatan; ia hanya sekadar refleksi ego yang dangkal. Tanpa transformasi, ekspresi hanya mengulang realitas yang menyakitkan tanpa menawarkan pelampiasan atau pemaknaan.

Membuka Ruang bagi Makna yang Diciptakan Bersama

Sebuah karya seni yang bermakna bukan sekadar berbicara, tapi juga mendengarkan. Ia tidak menutup diri dalam kepastian makna tunggal, melainkan menyisakan celah—pintu ketiga—di mana audiens bisa masuk dan menjalin relasi personal dengan isi karya. Di ruang inilah interpretasi tumbuh, resonansi terjadi, dan makna diciptakan bersama, bukan dipaksakan. Seni menjadi dialog, bukan dogma. Konsep ini ditegaskan oleh teori reader-response, sebagaimana dikembangkan oleh Stanley Fish dan Wolfgang Iser. Ia menyatakan bahwa makna sebuah karya tidak terletak semata-mata dalam teks itu sendiri, melainkan dalam hubungan dinamis antara teks dan pembacanya. Karya yang besar, dalam pengertian ini, bukan hanya menyampaikan isi, tapi juga mengundang partisipasi batin dan intelektual.

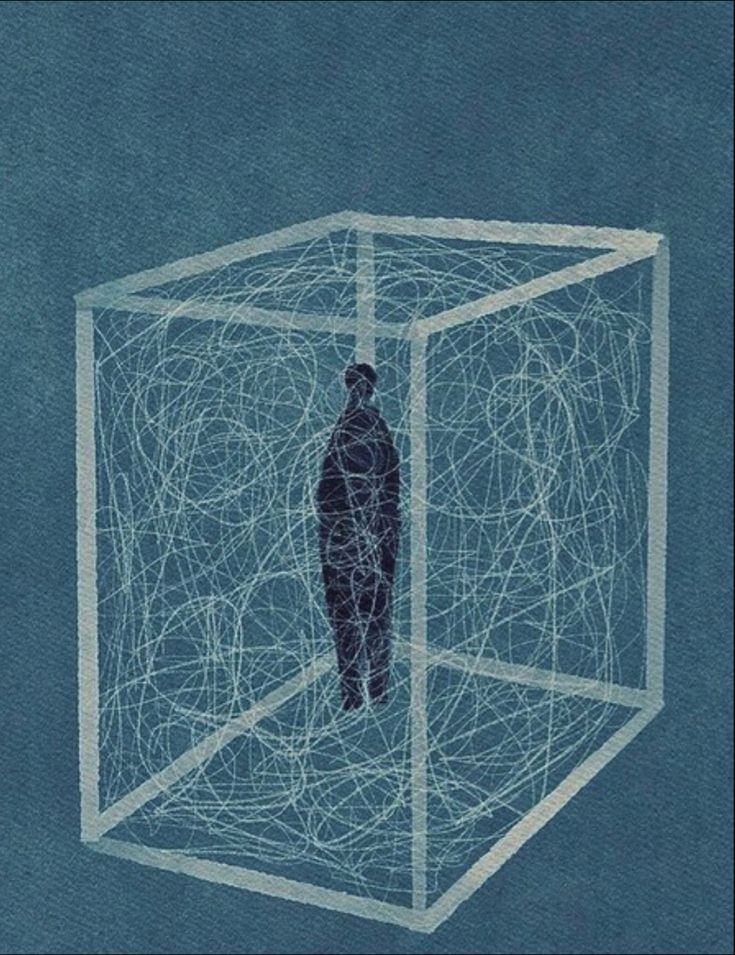

Sebaliknya, karya yang jatuh, atau saya mengistilahkan “limbah emosional” kerap kali menutup kemungkinan itu. Ia menjadi monolog yang padat, terkurung dalam dunia batin penciptanya, tanpa jalan masuk bagi orang lain. Audiens hanya diberi peran sebagai saksi bisu atas pengakuan personal yang tak menawarkan kunci refleksi. Tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi bercermin.

Jika seni adalah undangan untuk bersama-sama merenungkan makna keberadaan, maka ekspresi semacam ini justru menjadi penjara satu arah—seolah mengatakan: “Lihat aku, rasakan aku,” tanpa memberi ruang bagi pengalaman orang lain untuk menjalin koneksi. Di sinilah karya kehilangan potensinya sebagai pengalaman kolektif. Ia tak lagi menjadi cermin, melainkan hanya selfie emosional yang diperbesar.

Saat Luka Tidak Cukup untuk Menjadi Narasi

Seni adalah soal bagaimana cara mengungkapkannya. Di sinilah letak pentingnya kemampuan untuk mengambil jarak dari pengalaman pribadi, agar ia dapat dilihat dengan mata tajam, bukan hanya dengan hati yang remuk. Seorang pengarang yang terlalu larut dalam emosinya berisiko menjadi korban dari kisahnya sendiri. Ia menulis bukan sebagai pengamat, tapi sebagai orang yang masih berdarah. Padahal, dalam penciptaan seni, luka perlu dijahit terlebih dahulu dengan benang refleksi. Seperti kata Anton Chekhov, “Jika ada pistol di babak pertama, ia harus meletus di babak terakhir”—sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa estetika bukanlah hiasan, tapi struktur yang mengatur ritme,tensi, dan arah makna. Setiap elemen dalam karya harus punya fungsi, bukan sekadar limpahan emosi yang tidak tertata.

Viktor Shklovsky, dalam teorinya tentang defamiliarization, menyatakan bahwa tugas seni adalah membuat sesuatu yang biasa menjadi asing kembali, agar kita bisa melihatnya dengan kesadaran baru. Ini tidak mungkin terjadi jika pengalaman dituangkan secara mentah, tanpa upaya menjauh dan mengolah. Dengan menjauh, kita justru bisa mendekat—dengan lebih jernih, lebih tajam, dan lebih sadar. Sebuah karya yang disiplin dalam estetikanya tidak hanya memuat isi, tetapi membingkainya dengan bentuk yang memperkuat makna. Tanpa disiplin, seni akan kehilangan daya pukau dan kejernihannya. Tak lebih hanya menjadi puing emosi yang dilemparkan ke hadapan audiens, bukan narasi yang mengundang mereka untuk berpikir dan merasa secara mendalam.

Empati yang Mencerahkan dan Emosi yang Melelahkan

Tujuan akhir dari sebuah seni bukan sekadar agar kita merasakan, tapi agar kita menyadari. Sebuah karya yang kuat menyentuh emosi, ya, tapi lebih dari itu: ia memprovokasi pikiran, mengguncang perspektif, dan menggoda kita untuk menafsir ulang hidup yang kita jalani. Ada pencerahan yang mengendap, ada getaran yang menginap. Namun banyak karya hari ini hanya berhenti pada stimulasi afektif. Sebagaimana dikritik Susan Sontag dalam Against Interpretation, terlalu banyak seni yang “meminta kita merasakan”, tapi lupa memicu pemikiran. Ia mengejar impresi sesaat, bukan dampak jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, audiens dijadikan konsumen simpati: diminta bersedih, berkaca-kaca, tanpa tahu untuk apa.

Limbah emosional macam ini sering kali hanya menguras energi empatik audiens. Audiens tak serta merta diberi gizi makna yang cukup. Kita diajak masuk dalam dunia batin pengarang, tapi tidak memberi peta, tidak memberi jalan keluar. Hasilnya bukan perenungan, melainkan kelelahan. Seni yang baik tahu batas: ia tahu kapan harus menggugah, kapan harus menahan diri, dan bagaimana menyisakan ruang audiens untuk menemukan dirinya sendiri di dalamnya. Jika tidak, ia berubah menjadi ruang yang membuat kita merasa terjebak dalam empati yang tak ke mana-mana. Mirip saat menonton seseorang menangis tanpa tahu mengapa, dan dibiarkan begitu saja.

Keabstrakan Terkendali: Dari Personal ke Transpersonal

Sebuah kisah yang benar-benar menyentuh bukan karena ia terlalu spesifik, melainkan karena ia menjadi cermin bagi banyak pengalaman manusia. Surat-surat Kartini bukan sekadar curhat seorang perempuan Jawa; ia menjadi simbol kebangkitan intelektual perempuan dalam bayang-bayang kolonialisme dan patriarki. The Bell Jar bukan sekadar memoar Sylvia Plath, tetapi potret eksistensial perempuan modern yang terperangkap dalam tekanan struktur sosial. No Longer Human oleh Dazai Osamu menjadi semacam wahana tragis untuk memahami keterasingan dan nihilisme manusia pasca-perang. Dalam Layla Majnun, cinta personal menjadi lambang pencarian spiritual menuju Yang Mahatinggi.

Joseph Campbell menyebutnya sebagai The Hero’s Journey—sebuah pola naratif di mana perjalanan individu sesungguhnya adalah perjalanan kolektif umat manusia. Ketika seorang tokoh melewati penderitaan, kehilangan, penemuan diri, dan transformasi, kita tidak hanya menyaksikan mereka, tapi juga diri kita sendiri. Inilah keabstrakan yang terkendali: ketika narasi tidak kehilangan jejak realitas personalnya, namun cukup lentur untuk mengandung berbagai makna bagi banyak orang. Tanpa kendali, karya menjadi terlalu kabur dan tidak menyentuh siapa pun; terlalu spesifik, ia menjadi tertutup dan ego-sentris. Di antara dua kutub itu, karya seni menemukan bentuknya sebagai jembatan antara pengalaman yang unik dan kebenaran yang universal.

Apa Sebenarnya yang Sedang Kita Nikmati?

Di tengah berlimpahnya karya yang bermunculan. Agaknya kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: Apa sebenarnya yang sedang kita nikmati? Atau lebih tepatnya: apa yang sedang kita telan? Apakah karya ini menyisakan ruang di dalam diri kita untuk berpikir, merenung, bahkan berubah? Atau ia hanya menjejalkan emosi pengarang tanpa memberi kita tempat untuk bernapas? Untuk itu, beberapa pertanyaan bisa menjadi alat evaluasi, baik bagi pengarang maupun penikmat seni:

1. Apakah karya ini tetap kuat meski aku tak tahu konteks biografi pengarangnya?

2. Apa yang kudapat selain empati atau simpati terhadap penderitaan si pengarang?

3. Adakah lapisan makna yang tersembunyi di balik estetika permukaannya?

Seni yang sejati tidak hanya memantulkan wajah si pencipta, tetapi membuka ruang bagi wajah-wajah lain untuk hadir. Ia bukan cermin yang hanya menampilkan ego, tapi panggung tempat berbagai pengalaman bisa menari bersama. Seperti dikatakan bell hooks (dalam adaptasi pemikiran yang lebih luas): “The artist must create a space for others, not just a mirror for the self.”

Dari Curhat ke Karya yang Sesungguhnya

Akhir kata, seni bukanlah tempat pembuangan sampah batin semata. Ia menuntut lebih dari sekadar keberanian untuk menelanjangi diri; ia membutuhkan ketekunan, ketajaman, dan kerendahan hati untuk mengolah pengalaman menjadi makna yang dapat dibagikan. Dalam dunia yang semakin menormalisasi ekspresi mentah sebagai estetika, kita perlu mengingat bahwa seni sejati tak berhenti pada pengakuan—ia lahir justru ketika pengakuan itu ditransformasi menjadi resonansi.

Seni menyentuh kita bukan karena ia jujur semata, tapi karena ia menemukan bentuk dan bahasa untuk menyampaikan kebenaran yang tak bisa diucapkan secara langsung. Maka benar apa yang dikatakan Nietzsche: “Kita memiliki seni agar kita tidak binasa karena kebenaran.”

Penulis : Viper Berbisa

Editor : Imam Gazi Al Farizi

One thought on “Angkat Pengalaman Pribadi di Karya: Menginspirasi atau Nyampah?”